Ruhrdeutsch & Ruhrpottsprache

Autor: Silvan Maaß

Im Wörterbuch: Ruhrgebietsdeutsch, Ruhrdeutsch

Im Ruhrgebiet (auch Pott bzw. Ruhrpott genannt) spricht man gewöhnlich Ruhrdeutsch, Ruhrpott-Deutsch oder Ruhrgebietsdeutsch bzw. die Ruhrpottsprache, Ruhrgebietssprache, Ruhrpottisch oder Kumpelsprache.

Beim Ruhrdeutsch handelt es sich um keinen Dialekt. Betrachtet man die Sprache des Ruhrpotts allein im Kontext seiner Entstehungsgeschichte, ließe sie sich zweifelsohne als Soziolekt definieren. Die Sprachwissenschaft klassifiziert sie aber überwiegend als Regiolekt, der aus verschiedenen im Ruhrgebiet gesprochenen Dialekten sowie Einflüssen aus anderen Sprachräumen hervorgegangen ist.

1. Bedeutung der Ruhrpottsprache

Die Bedeutung der Ruhrpottsprache geht über den bloßen Sprachgebrauch hinaus. Sie ist Ausdruck der Industriegeschichte und Kultur des Ruhrgebiets. Viele Wörter und Ausdrücke sind mit dem Bergbau und der Stahlindustrie verbunden und verdeutlichen das enge Verhältnis zwischen den Menschen und ihrer Arbeit. Die Sprache ist somit ein wichtiger Teil der regionalen Identität und prägt das Selbstverständnis der Menschen in der Region.

Darüber hinaus hat die Ruhrpottsprache noch eine weitere wichtige soziale Funktion. Sie spiegelt die Vielfalt und den Stolz der Menschen wider, die hier leben und dient als Ausdruck der Solidarität und Zusammengehörigkeit und vermittelt ein Gefühl der Vertrautheit. Die Ruhrpottsprache trägt somit direkt zur Förderung des Zusammenlebens und des sozialen Zusammenhalts im Ruhrgebiet bei.

2. Merkmale der Ruhrpottsprache

Ruhrdeutsch bzw. die Ruhrpottsprache ist durch eine Vielzahl von Merkmalen gekennzeichnet. Einige typische Merkmale sind:

- Bunte Mixtur: Die Ruhrpottsprache enthält viele sprachliche Einflüsse, darunter aus den niederdeutschen Mundarten in Westfalen sowie den niederfränkischen Mundarten am Niederrhein. Darüber hinaus beinhaltet sie Einflüsse aus dem Slawischen, dem Rotwelschen, dem Ripuarischen sowie aus dem Limburgischen.

- Tonfall und Charakter: Die Ruhrpottsprache ist bekannt für ihren direkten und oft derben Charakter. Der Tonfall von Ruhrdeutsch ist meistens recht hart und laut. Die Betonung von Silben ist oft stark ausgeprägt, was der Ruhrgebietssprache eine bestimmte Energie und Ausdruckskraft verleiht.

- Aussprache: Die Aussprache der Ruhrpottsprache ist stark von regionalen Eigenheiten geprägt. Viele Laute werden anders ausgesprochen als im Hochdeutschen. Zum Beispiel wird das auslautende "g" als "ch" ausgesprochen ("Könich" → "König") oder das "g" häufig als "j" ("gezz" → "jetzt"). Zudem verschwindet das "r" nach Vokalen ("staak" → "stark").

- Wortschatz: Der Wortschatz der Ruhrpottsprache ist sehr vielfältig und enthält viele Begriffe, die aus der Bergbau- und Stahlindustrie stammen. Es gibt auch zahlreiche niederdeutsche Wörter, die im Hochdeutschen kaum noch oder gar nicht mehr verwendet werden.

- Grammatik: In der Grammatik gibt es einige Unterschiede zum Hochdeutschen. Zum Beispiel werden im Ruhrdeutschen oft Doppelkonjunktionen wie "obwohl...aber" oder "weil...denn" verwendet, um eine zusätzliche Betonung zu erzeugen. Ebenfalls üblich ist das Ersetzen von Konjunktionen durch Nebensatz-Konstruktionen (Beispiel: "Aufgrund deiner Verspätung." → "Weil datte dich am Verspäten bist.") oder das Vertauschen von Dativ und Akkusativ (Beispiel: "mit sein Fahrrad")

- Redewendungen: Es gibt viele typische Redewendungen im Ruhrdeutschen, die im Hochdeutschen nicht vorkommen. Beispiel: "Mein lieber Herr Kokoschinski!" → Mein lieber Scholli!

3. Ursprung und Geschichte der Ruhrpottsprache

Die Ursprünge von Ruhrdeutsch bzw. der Ruhrpottsprache gehen auf die Industrialisierung im 19. Jahrhundert zurück, als sich das Ruhrgebiet zu einer der bedeutendsten Industrieregionen Europas entwickelte. Zu jener Zeit erfuhr der Bergbau im Ruhrgebiet einen immensen Aufschwung, der zahlreiche Arbeiter aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands sowie aus anderen Ländern mit sich brachte. Infolgedessen vermischte sich das bereits vorhandene Niederdeutsch der Einheimischen mit den Dialekten und Sprachen der Einwanderer.

In der Folgezeit entwickelte sich eine eigenständige Sprache, die sich vor allem in der Umgangssprache und im Arbeitsalltag der Bergarbeiter und Stahlarbeiter manifestierte. Die Ruhrpottsprache wurde so zu einem wichtigen Ausdrucksmittel der Arbeiterklasse und prägte deren Identität und Kultur.

Während des 20. Jahrhunderts verlor die Industrie im Ruhrgebiet zunehmend an Bedeutung, und viele Bergwerke und Stahlwerke wurden geschlossen. Die Ruhrpottsprache blieb jedoch als Ausdruck der regionalen Identität und Kultur erhalten.

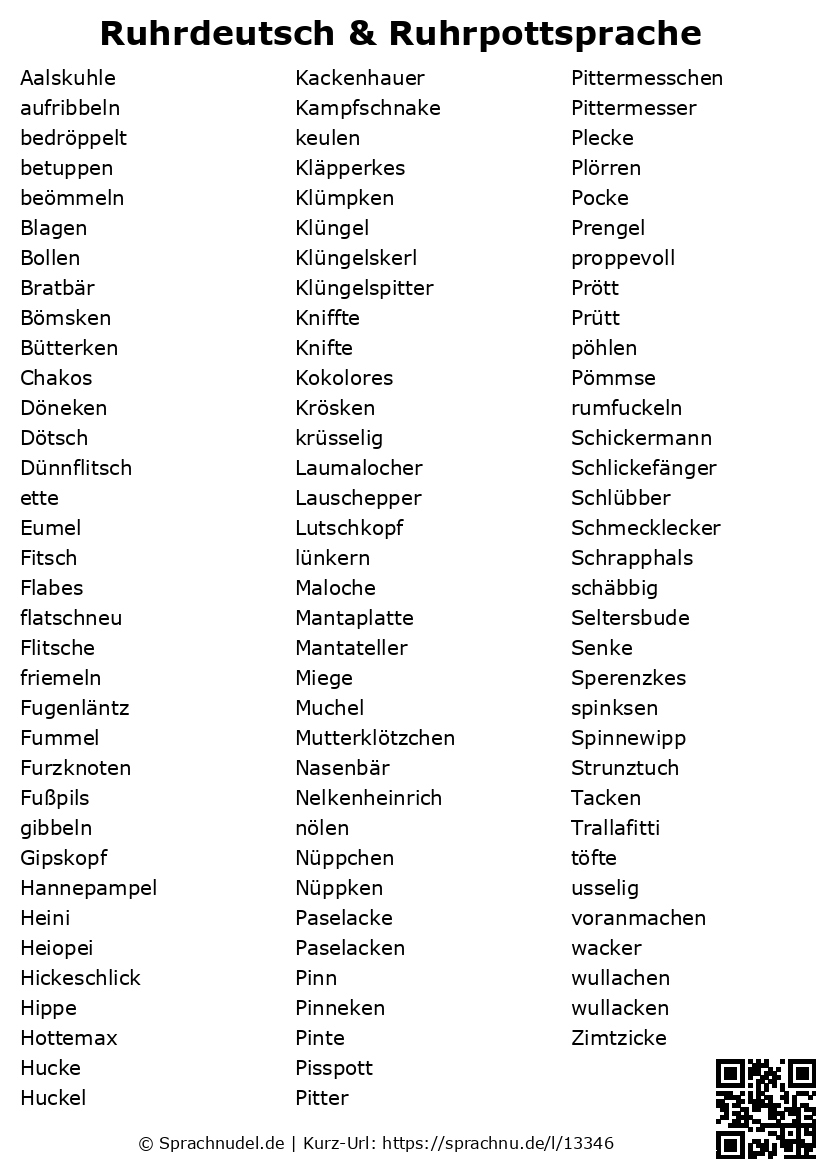

4. Wörterbuch der Ruhrpottsprache

4.1 Typische Wörter aus dem Ruhrpott

Hier findet ihr einige Beispiele aus dem Ruhrdeutsch:

- aufribbeln

- bedröppelt

- beömmeln

- betuppen

- Blagen

- Bollen

- Bömsken

- Bratbär

- Bütterken

- Chakos

- Döneken

- Dubbel

- Duisburger Kastagnetten

- en Beschmierten

- ette

- Eumel

- fitschen

- Flabes

- Flitsche

- friemeln

- Fugenläntz

- Fummel

- Furzknoten

- Fußpils

- gibbeln

- Gipskopf

- Glück auf

- Hannepampel

- Heini

- Heiopei

- Hippe

- Hottemax

- Hucke

- Huckel

- Hümmelken

- Kackenhauer

- Kampfschnake

- keulen

- Klümpken

- Klüngel

- Klüngelskerl

- Kniffte

- Knifte

- Kokolores

- Kölsch-Sushi

- Krösken

- krüsselig

- laufen wie ein Döppken

- Lauschepper

- Lellek

- Lutschkopf

- Maloche

- Mantaplatte

- Mantateller

- Miege

- Muchel

- Mutterklötzchen

- Nasenbär

- Nelkenheinrich

- nölen

- Ömmes

- Panhas am Schwenkmast

- Paselacke

- Paselacken

- Pinneken

- Pinte

- Pittermesser

- Plecke

- Pocke

- pöhlen

- Pommes Schranke

- Prengel

- proppevoll

- Prött

- Prütt

- Pülleken

- Schicht im Schacht

- Schickermann

- Schlübber

- Schrapphals

- schrappig

- Senke

- sich ümmeln

- Sperenzkes

- spinksen

- Spinnewipp

- Tacken

- töfte

- Trallafitti

- unter Tage

- usselig

- wacker

- wat

- wullacken

- Wurstschädel

- Zimtzicke

- Zitterklöte

Ruhrdeutsch & Ruhrpottsprache als Liste zum Ausdrucken

Über den Autor

Silvan Maaß ist Diplom-Kommunikationswirt (dab) sowie Mitbegründer der Sprachnudel, wodurch er sich seit 20 Jahren beinahe täglich mit theoretischer und angewandter Linguistik beschäftigt. Die Lebendigkeit der Sprache hat es ihm besonders angetan. Daher interessiert er sich insbesondere für Okkasionalismen und Neologismen - zwei kreative Themenfelder der Linguistikforschung, die in unserer Gesellschaft relevanter denn je sind.

- Kostenloses E-Book für Flüchtlinge aus der Ukraine

- Alles, was ihr zum Deutschlernen braucht – ausführliche Erklärungen, Tipps, Übungen und Ressourcen → Deutsch lernen

Wörter nach Anfangsbuchstabe

- Mit Hilfe der Wortsuche oder von unserem Wortfinder lassen sich Wörter nach bestimmten Mustern filtern.

- Nutzt unsere zahlreichen Wortlisten in unserem Wörterverzeichnis, um gezielt deutsche Wörter zu finden!

Statistiken

- Abkürzungen 5.243

- Adjektiv 14.453

- Dialekt 4.806

- Soziolekt 6.529

- Umgangssprache 3.750

- Nomen 108.645

- Verb 14.748

- Synonyme 1.514.898

- Neologismen 870

- Grüße 264

- Redewendungen 2.663

- Sprichwörter 1.489

- Sprüche 479

- Wünsche 468

- Zungenbrecher 447

- mehr Statistiken

- Geburtstagsüberraschung für Arbeitskollegen, Bekannte oder eure Liebsten gefällig? Probiert unsere Geburtstagsgrüße, Geburtstagssprüche und Geburtstagswünsche aus.

Beliebte Begriffe